La hacienda Nápoles, los sueños y pesadillas de mi padre

—Cuando muera, lo único que quiero es que me sepulten aquí y siembren una ceiba encima. Ah, y no quiero que vengan a visitarme nunca, porque el cuerpo es una herramienta que nos dan para estar en la tierra.

Esta fue la tercera y última vez que mi padre nos dijo a mi madre y a mí lo que debíamos hacer con sus restos una vez muriera, porque tenía claro que eso iba a suceder más temprano que tarde.

Era una apacible tarde de sábado y habíamos salido en su campero Nissan Patrol descapotado a dar un paseo por los alrededores del zoológico de la hacienda, cuando se detuvo y me señaló el sitio exacto donde quería que lo sepultáramos. Pero aún no pudimos cumplir su voluntad y hoy está sepultado en un cementerio en Medellín.

Nápoles fue sin duda alguna la propiedad más importante para mi padre.

A esas cálidas tierras del Magdalena Medio antioqueño llegó a comienzos de 1978, luego de buscar durante más de un año un lugar con selva, agua y montaña al mismo tiempo. En el primer helicóptero que compró cuando el tráfico de cocaína empezaba a convertirlo en un hombre muy rico, recorrió Caucasia, Santafé de Antioquia, Bolombolo, y buena parte de Antioquia, pero no encontró un lugar que cumpliera esos tres requisitos. Hasta que un día llegó a su oficina Alfredo Astado y le contó que en el diario El Colombiano salió publicado un aviso en el que ofrecían una finca en el municipio de Puerto Triunfo, muy cerca de la futura autopista Medellín-Bogotá. Alfredo le explicó que esa región del centro del país era muy bonita y tenía el futuro asegurado porque la carretera ya estaba en construcción.

Mi padre aceptó y Alfredo llamó al vendedor a concertar una cita para ver la tierra que ofrecía. El viaje quedó definido para el siguiente fin de semana, pero fue pospuesto durante tres meses porque a mi padre y a Gustavo Gaviria siempre se les presentaba algún problema. Finalmente estuvieron de acuerdo en encontrarse a las dos de la tarde de un sábado en el estadero Piedras Blancas, en la salida del municipio de Guarne. Por aquellos días mi padre y Gustavo se habían dejado contagiar por la fiebre de las motos y competían en algunas carreras y por eso les pareció que el viaje en esos aparatos sería muy divertido.

Los aventureros llegaron a tiempo, con maletín con ropa para el fin de semana, pero no previeron que en esa época del año llueve mucho en la zona y no llevaban impermeables. Apenas salieron cayó un aguacero que los empapó completamente, pero prefirieron seguir para que no los cogiera la noche en la carretera. Al cabo de numerosas caídas, raspaduras y varias paradas a fumar marihuana, casi a medianoche llegaron al municipio de San Carlos. Faltaba la mitad de camino. El pueblo prácticamente estaba en penumbras, pero mi padre y sus acompañantes se propusieron averiguar de casa en casa quiénes eran y dónde vivían los dueños el almacén de ropa, del restaurante y del hotel. En minutos estaban abiertos un almacén de ropa, un restaurante y un hotel. A la una de la mañana y luego de estrenar ropa y comer en abundancia, se fueron a dormir.

Vuelve y juega. El domingo se vieron involucrados en al menos cuatro percances hasta que al fin llegaron a la finca Hezzen, ya en Puerto Triunfo, donde el vendedor les presentó a su propietario, Jorge Tulio Garcés, quien resultó ser un viejo enemigo de mi padre, el mismo con el que años atrás se peleó a puños en una fiesta en el barrio La Paz. No obstante, se saludaron sin mencionar el asunto y salieron a recorrer el predio a caballo. De regreso, mi padre propuso comprar la finca de Jorge Tulio, pero este respondió que no estaba en venta porque era patrimonio de su familia. Al día siguiente salieron a recorrer más fincas, hasta que mi padre reparó en una hermosa hacienda de ochocientas hectáreas conocida como Valledupar. Al lado había otra, más pequeña: Nápoles. Finalmente y después de un largo forcejeo en el que Jorge Tulio pidió cifras exhorbitantes, como para no vender, mi padre y Gustavo se quedaron con la propiedad de la finca Valledupar por treinta y cinco millones de pesos, novecientos quince mil dólares de la época.

Pero le pareció poca tierra y en los siguientes cuatro meses no habría de detenerse: compró Nápoles y otras nueve fincas que al final sumaron 1.920 hectáreas, que costaron 90 millones de pesos (dos millones 350 mil dólares). Era lo que él quería: un enorme terreno con ríos, selva, montaña y un agradable clima caluroso pero seco. Yo tenía un año de edad y mi papá se dedicó por completo a levantar el proyecto que había soñado. Para hacerlo, empezó a viajar todos los fines de semana a Puerto Triunfo en su helicóptero y lo primero que hizo fue reconstruir y ampliar la casa principal de la finca Valledupar, que poco después rebautizó como Nápoles, en homenaje a Al Capone, el célebre gángster estadounidense de los años veinte del siglo pasado, cuyo padre, Gabrielle, nació en la ciudad de Nápoles, Italia. Mi padre admiraba a Al Capone y por eso leía cuanto libro o periódico hablaba de su carrera como criminal.

Alguna vez, en una de las escasas entrevistas que concedió, un periodista japonés le preguntó si se creía más grande que Al Capone. Y respondió: “Ignoro cuánto medía Al Capone, pero creo que yo soy unos centímetros más alto que él”.

Cien trabajadores construyeron en tiempo récord la casa de la nueva Nápoles, que muy pronto fue conocida como La Mayoría. Era una mansión de dos pisos improvisada arquitectónicamente pero llena de comodidades. En la habitación de mi padre algo no cuadraba: el cuarto medía cinco metros cuadrados, un tamaño pequeño y desproporcionado frente a la enorme superficie total de la casa principal. En el primer piso había ocho habitaciones prácticamente idénticas, con capacidad de hasta ocho personas en cada una. En la parte de atrás fueron construidos tres grandes garajes, pensados originalmente para guardar hasta cinco vehículos cada uno, pero las visitas eran tan masivas que mis padres los llenaron de camarotes y les construyeron nuevos baños.

Al lado de la piscina para niños y adultos y bajo un techo semicubierto con teja española, estaba la sala de televisión en la que cabían treinta personas; luego, un enorme bar con diez mesas de cuatro puestos, una barra adornada con gigantescas botellas de whisky y repleto de juegos electrónicos de los años ochenta, como Pac-Man, Galaxian y Don King Kong, entre otros muchos. Uno de esos días un trabajador llevó un árbol de mamoncillo ya grande y mi padre no tuvo inconveniente en plantarlo al lado de la piscina. Cuando el árbol creció, él trepaba orgulloso a la copa y les lanzaba mamoncillos a quienes se bañaban allí.

Luego se le ocurrió comprar la grúa más grande que había en Colombia en ese momento y la llevó a Nápoles para trasplantar árboles grandes; también sembró miles de frutales, como mango, naranja, guama y limón. Soñaba con entrar a la hacienda y coger las frutas frescas sin bajar del carro. Las despensas donde se almacenaba la comida parecían bodegas y en cada una de las tres neveras que había en la cocina cabían hasta ocho personas; también había meseros por doquier, siempre dispuestos a ofrecer ‘lo que necesite’: desde vestidos de baño para todas las edades, pañales por si alguien los olvidó, zapatos, gorras, bermudas y camisetas, hasta golosinas importadas. Si alguien quería un trago de aguardiente le daban una botella entera. Nápoles fue concebido como un lugar donde otros siempre resolverían nuestras necesidades o las de los invitados.

Mi madre y sus amigas usaban con mucha frecuencia la cancha de tenis y hasta hacían torneos; si alguna no sabía jugar le contrataban profesor particular, que traían en helicóptero desde Medellín. No conocí el rancho Neverland de Michael Jackson en Estados Unidos, pero creo que Nápoles tenía poco que envidiarle, pues allí todo era aventura, desde que uno llegaba hasta que se iba. No sé de dónde sacó mi padre la idea de construir varios dinosaurios y un mamut en tamaño real, pero lo cierto es que fueron hechos por un reconocido artista del Magdalena Medio conocido como ‘el Diablo’ mucho tiempo antes de que Steven Spielberg estrenara la película Jurassic Park. Los enormes animales de cemento y vivos colores siguen todavía ahí. Tiempo después, en un allanamiento, las autoridades los perforaron creyendo que estaban llenos de dólares.

Las familias Escobar y Henao disfrutaron mucho en Nápoles y prácticamente todos los fines de semana viajaban hasta allá. En el momento de mayor esplendor de la hacienda, mi madre llamaba a los invitados y les preguntaba si querían viajar en helicóptero, avión privado, camioneta o moto, y les pedía información sobre la hora de llegada y la hora de regreso. A mi padre le gustaban los deportes extremos y encontró un sitio en río Claro que le entusiasmaba sobremanera. Para hacerlo más emocionante llamó a Miami a su amigo, el automovilista Ricardo ‘Cuchilla’ Londoño y le encargó numerosos aerobotes, un rolligon,

buggy’s y aviones ultralivianos.

Su hobby los fines de semana era manejar los ruidosos aerobotes, que en ocasiones chocaba contra las piedras cuando bajaba y subía raudo por el río. Cada máquina dañada era reemplazada de inmediato por otra, que traían desde Nápoles. A veces, él y yo bajábamos río abajo nadando juntos o en neumáticos, donde en una vez estuve muy cerca de ahogarme. Los continuos vuelos en helicóptero sobre los ríos que rodeaban la hacienda, entre ellos el Doradal, uno de los más caudalosos, le dieron a mi padre la idea de construir una represa para generar energía y practicar deportes náuticos. Setecientos operarios llegaron a la megaobra, pero la canceló un año después porque el gasto de dinero fue gigantesco y el proyecto carecía de estudios técnicos.

Al punto de que algunos expertos le advirtieron a mi padre que si continuaba con la obra se corría el riesgo de inundar la naciente localidad de Doradal y otras poblaciones aledañas, con consecuencias impredecibles. Un día, mi padre regresó de la hacienda Veracruz, propiedad de los hermanos Ochoa Vásquez, con la idea de tener su propio zoológico. Ellos habían construido un hermoso lugar en el municipio de Repelón, departamento de Atlántico, con gran cantidad de animales exóticos que cautivaron a mi padre. A la hacienda de los Ochoa fue varias veces a preguntar cómo era el montaje de un zoológico y entendió que la supervivencia de los animales dependía del hábitat donde estuvieran asentados. Para tener claro el asunto compró la biblioteca de National Geographic en la que examinó el clima de la zona y seleccionó las especies de animales que se adaptarían allí.

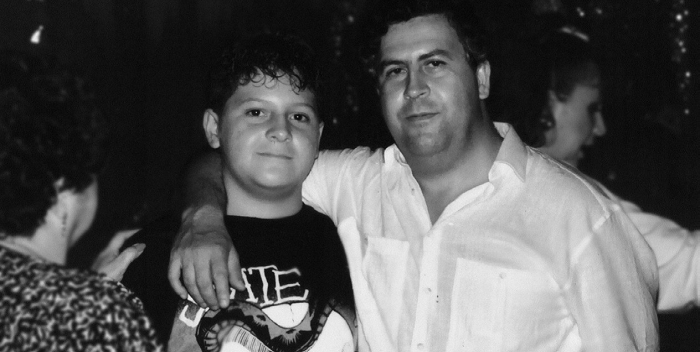

Aquello de tener zoológico propio empezó a tomar forma en 1981, cuando mi padre viajó por segunda o tercera vez a Estados Unidos con mi madre y yo. Como buenos paisas, íbamos una gran cantidad de familiares: todos los hermanos y hermanas de mi padre, con sus esposas e hijos, un par de primos y mis abuelos Abel y Hermilda. Según me contó mi madre, el derroche de dinero fue escandaloso porque compraban lo que veían y trajeron decenas de maletas repletas de ropa y todo tipo de chucherías. Cada grupo familiar tenía un guía que los asesoraba en compras y paseos y un chofer con vehículo para los traslados. Lo que desearon en ese viaje, lo tuvieron. Fue tanto el derroche de dinero que un día mis parientes entraron a la joyería Mayor’s en Miami y se quedaron hasta tarde comprando todo tipo de joyas y relojes. Tanto, que los empleados cerraron el local para atenderlos exclusivamente a ellos.

Nadie iba armado y tampoco había escoltas, porque esa figura no había aparecido aún en nuestra familia. Esa fue la verdadera y única época de absoluto disfrute y derroche de mi padre. Cuando regresábamos a Colombia, mi papá le encargó a Alfredo averiguar en Estados Unidos por un zoológico donde pudiera comprar elefantes, cebras, jirafas, dromedarios, hipopótamos, búfalos, canguros, flamingos, avestruces y otras especies de aves exóticas. De la lista sacó los tigres y los leones porque además de que quería libres todos los animales, le parecían peligrosos. Semanas después, Alfredo le contó que había contactado a los propietarios de un zoocriadero de Dallas, Texas, que capturaban los animales en África y los llevaban a Estados Unidos.

Entusiasmado, mi padre organizó un viaje de nuevo con toda la familia para hacer el negocio. Cuando llegamos al aeropuerto de Dallas nos sorprendimos porque en la pista de aterrizaje esperaban entre ocho y diez lujosas limosinas. Eran tantas que me fui solo en uno de esos enormes vehículos viendo en la televisión las aventuras de Tom y Jerry y con un enorme vaso de chocolate en las manos. Mi papá quedó descrestado por la variedad de animales que encontró en ese lugar y no tuvo reparo en subir por unos minutos al lomo de un elefante. Sin dudarlo un segundo, negoció con los dueños del zoológico —dos hermanos, grandotes, de apellido Hunt—, pagó dos millones de dólares en efectivo y quedó en enviar muy pronto por sus animales.

De regreso en el hotel, mi padre compró un globo de helio, subimos a jugar con él a la habitación y de un momento a otro me hizo una propuesta:

—Grégory, quieres ver volar tu tetero por el cielo con el globo? —me preguntó sonriente.

—Sí, papá, buenísimo —contesté entusiasmado desde mi ingenuidad.

—Bien, entonces ven ayúdame y lo amarramos juntos, para que no se nos vaya a soltar y así no se cae del globo.

Yo estaba feliz porque mi tetero volaría pronto. Luego amarró la cuerda y lo echamos juntos a volar. Hasta le tomamos foto con una cámara Polaroid, pero noté que el tetero no regresaba y comencé a preguntarle y a pedírselo.

—Hijito, no creo que el tetero vuelva a bajar rápido, pues míralo cómo se está yendo al cielo. Ya es hora de que empieces a tomar en vaso, como los hombres grandes.

El primer grupo grande de animales para el zoológico de Nápoles fue traído en un barco alquilado que atracó en el puerto antioqueño de Necoclí sobre el mar Caribe, distante cuatrocientos kilómetros de Medellín. Como los viajes en barco eran más demorados y los animales estaban expuestos a mayores riesgos, mi padre decidió traerlos en vuelos clandestinos, es decir, en desembarcos exprés. Escogió para semejante tarea a su amigo Fernando Arbeláez, quien alquiló varios aviones Hercules para que aterrizaran en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín cuando las operaciones aéreas hubiesen terminado.

La estrategia se facilitó porque las condiciones de seguridad del aeropuerto eran muy precarias y mi padre era dueño de dos hangares contiguos a la pista principal. Así, Arbeláez logró tal exactitud que los aviones llegaban minutos después de las seis de la tarde, cuando la torre de control y las luces de la pista de aterrizaje se habían apagado. En ese instante aparecía el Hercules en la distancia. Mientras el enorme aparato aterrizaba sin apagar los motores, del hangar de mi padre salían numerosos camiones y empleados con varias grúas y con una rapidez asombrosa bajaban los guacales con los animales. Luego, el avión decolaba nuevamente. Cuando las autoridades llegaban, alertadas por el ruido, solo encontraban algunas cajas de madera vacías y muchas plumas y pelos en el piso. Desde entonces, a Fernando lo apodaron ‘el animalero’. Los desembarcos exprés permitieron que en poco tiempo mi padre llenara de animales el zoológico de Nápoles, justo cuando la autopista Medellín-Bogotá estaba casi lista.

Pero faltaba una pareja de rinocerontes. Para traerla desde Estados Unidos, mi papá contrató un viejo avión DC-3 cuyo piloto resultó ser un curtido aviador que se comprometió a aterrizar pese a que necesitaba una pista de mil doscientos metros, trescientos más de los que tenía la de Nápoles. Así, luego de medir las distancias y calcular el tiempo de frenada, la aeronave descendió sobre los cielos de Nápoles, aterrizó aparatosamente y en ese momento el hábil piloto hizo que girara al menos diez veces sobre su rueda trasera, hasta que frenó en el borde antes de caer al río Doradal. El avión tenía pintado en su trompa un enorme pez de dientes afilados y mirada pícara mientras mordía un tabaco encendido.

El zoológico estaba prácticamente listo, pero mi padre quería más y más animales. Y eran gustos muy costosos. Como la pareja de loras negras que compró en Miami, a donde había viajado a cobrar una deuda de siete millones de dólares de un distribuidor de cocaína. Aunque tenía la cita con el acreedor a las dos de la tarde, prefirió ir donde el dueño de los animales, que le había pedido encontrarse a la misma hora en el otro extremo de la ciudad. Así, las loras se convirtieron en los animales más costosos del zoológico porque las compró en cuatrocientos mil dólares. Semanas después, furioso, mi padre llamó a quejarse porque un veterinario descubrió que las habían castrado.

Mi padre pasaba horas enteras admirando las enormes jaulas donde estaban exhibidas las aves más exóticas del mundo. Las loras eran sus preferidas y había de todos los colores, incluidas las negras. Pero tampoco era suficiente porque durante el viaje que hizo a Brasil en marzo de 1982 para celebrar su elección como representante a la Cámara, descubrió una lora azul con ojos amarillos, única en su especie y protegida por las leyes de ese país. Pero como él no conocía límites, se las arregló para que su piloto la sacara de contrabando. La lora viajó sola en el avión privado de mi padre. ¿El costo? Cien mil dólares. Los últimos animales en llegar al zoológico fueron una pareja de lindos delfines rosados que mandó comprar al Amazonas y los lanzaron a uno de los lagos que mi padre hizo construir en la hacienda Honduras, a unos diez minutos de Nápoles. Yo solía ir en las tardes a jugar con los delfines, pese a que expedían un olor horrible.

Finalmente, mi papá consideró que el zoológico, con cerca de mil doscientos animales exóticos estaba listo para abrirlo al público. Pero se dio cuenta de que algo faltaba: la entrada. Entonces hizo construir un enorme portal de color blanco con las palabras Nápoles en las columnas principales. Y encima, pintada también de blanco y con una raya azul de lado a lado, una avioneta monomotor modelo PA 18 Piper y matrícula HK-671. La historia de esa aeronave ha sido objeto de todo tipo de conjeturas, como que en ella mi padre transportó su primer cargamento de cocaína. La realidad es muy distinta. El pequeño monomotor fue propiedad de un amigo de mi padre hasta cuando se accidentó aterrizando en un costado de la pista del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El aparato permaneció abandonado por varios meses hasta que mi padre vio los pedazos y le pidió a su amigo que se los regalara. Luego hizo que lo llevaran a Nápoles, donde lo desarmaron y lo restauraron, pero sin el motor. La particularidad de esa avioneta era que su recubrimiento exterior era de tela.

También se han tejido muchas historias sobre el viejo y agujereado automóvil que mi padre hizo poner en el acceso al primero de los tres sectores principales del zoológico, a un kilómetro de la entrada de la hacienda. La más mentada de esas versiones dice que ese fue el carro en que murieron los famosos ladrones estadounidenses Bonnie and Clyde en mayo de 1934, a quienes mi padre admiraba con devoción. Con él vi todas las películas que Hollywood hizo sobre esa historia. La verdad es que el vehículo resultó de la fusión que Alfredo Astado hizo de dos carros distintos. El primero, el chasis de un campero Toyota, la única pieza utilizable del violento accidente de tránsito en el que murió Fernando, el hermano menor de mi padre, cuando estrenaba el vehículo en un paseo con su novia. El segundo, la carrocería de un viejo automóvil Ford modelo 1936 que le habían regalado a Alfredo. Con el chasis del campero Toyota y la carrocería del Ford, Alfredo hizo un solo carro.

Pero Alfredo no contaba con que un día cualquiera, mientras hacía algunas diligencias en el centro de la ciudad, mi padre llegó a su casa y descubrió el Ford remodelado. Sin preguntar siquiera, hizo que lo llevaran a Nápoles para exhibirlo. El fin de semana siguiente, cuando llegó a observar cómo había quedado el vehículo, mi padre se dirigió al lugar, sacó su ametralladora y les ordenó a varios de sus hombres que cogieran sus armas y dispararan contra la carrocería, con la idea de simular los 167 proyectiles que recibió el carro original de Bonnie and Clyde. La balacera estuvo a punto de terminar en tragedia porque justo en ese momento oyeron los gritos de socorro de un trabajador de la finca que se había quedado dormido en su interior.

Así, con la avioneta en la entrada, el automóvil baleado cerca de allí y decenas de hermosos y exóticos animales en el zoológico, mi padre abrió Nápoles al público. El éxito fue inmediato porque además de que la entrada era gratis, los turistas podían recorrer el inmenso parque en sus propios vehículos. Un fin de semana feriado llegaban a entrar hasta veinticinco mil automotores. Familias enteras de todos los rincones de Colombia viajaron a disfrutar del lugar. Mi padre estaba feliz y yo le preguntaba por qué motivo no cobraba la entrada si podría ser un buen negocio.

—Hijo, este zoológico es del pueblo. Mientras yo viva jamás voy a cobrar, porque me gusta que la gente pobre pueda venir a ver este espectáculo de la naturaleza.

La avalancha de turistas llegó a tal extremo que mi padre hizo construir una carretera nueva pues incluso a él se le hacía imposible llegar. El recorrido normal de siete minutos entre la entrada y la casa principal llegó a tardar hasta dos horas. Solo hubo una especie de animales que no se adaptó al hábitat de Nápoles: las jirafas. Los seis animales que mi padre compró en el zoológico en Texas —tres hembras y tres machos— rechazaron el alimento y tampoco se acostumbraron a los comederos que hizo construir en la parte alta de los árboles. Al final, todos murieron y fueron enterrados en un lugar apartado de la hacienda. La apertura del zoológico corrió de la mano de una intensa vida social. Las fiestas se hicieron muy frecuentes, con nuestras familias o con los amigos de mi padre, aunque esas eran más reservadas. En nuestro primer fin de año en Nápoles la celebración duró un mes.

Mitad de diciembre y mitad de enero. El invitado fue el cantante venezolano Pastor López y su orquesta, que empezaban a tocar a las nueve de la noche y terminaban a las nueve de la mañana del día siguiente. Hubo noches en que llegaban hasta mil personas a rumbear, a muchas de las cuales ni siquiera conocíamos. La pista de aterrizaje de Nápoles parecía un aeropuerto. Un fin de semana era fácil observar una docena de aeronaves allí parqueadas.

En ese entonces mi padre era amigo de mucha gente, nadi lo perseguía y muchos de sus invitados llegaban con regalo y caja repletas de licor. El lujo absoluto daba para todo. Mi tío Mario Henao también tenía su avión y era frecuente ver que salía temprano de Nápoles: “Voy a desayunar a Bogotá y vuelvo para el almuerzo. A Pablo le voy a traer queso con relleno de guayaba de los que venden en el aeropuerto”.

Otro día, mi primo Nicolás —que entonces pesaba alrededor de ciento treinta kilos— se antojó de una hamburguesa que solo vendían en el Centro Comercial Oviedo de Medellín. Pues hizo prender el helicóptero y un par de horas después recibió su doble carne con una enorme porción de papas a la francesa. El zoológico nunca dejó de ser el niño consentido de mi padre y se preocupaba por cuidar todos los detalles. Como aquel día que recorría la hacienda en su campero y notó que los flamingos habían perdido su hermoso color rosado y el plumaje era casi blanco. Convencido de que la decoloración se debía a la mala alimentación, consultó un veterinario inexperto y les dio langostinos durante seis meses. Claro, no funcionó.

Otro día notó que los elefantes parecían aburridos con la comida, pues no sabían muy bien con qué alimentarlos; probaron con pasto picado de todas las clases y hasta con caña de azúcar, pero los paquidermos siguieron inapetentes por largo tiempo. Entre tantos ensayos, un día mi padre mandó comprar tres toneladas de zanahorias para que se animaran. Pero tampoco surtieron efecto. En alguna ocasión mi padre y yo salimos solos a recorrer el zoológico en un campero Nissan azul descapotado, y me pidió que le llevara la ametralladora mientras él manejaba, al tiempo que revisaba el estado de los animales. Una hora después de haber salido encontramos un venado tirado al lado de la carretera con una pierna fracturada. El animalito, de largas patas blancas y lomo café con pinticas amarillas, se revolcaba del dolor porque el hueso roto se veía por fuera de la piel. Ante la gravedad de las lesiones mi papá dijo que la única opción era sacrificarlo y se dirigió al campero a traer su legendaria pistola Zig Sauer P-226 de nueve milímetros negra, que le gustaba mucho porque era muy precisa y no se disparaba con facilidad. Además, era la única de las muchas que había tenido que no se atascaba.

—¿Vos querés sacrificarlo, Grégory? —me preguntó y sin darme tiempo de responder me dijo que apuntara a la cabeza del venado y disparara, para que no sufriera más. Debió ver mi cara de susto porque me dijo que lo esperara en el carro, pero respondí que sí era capaz de hacerlo. Presa del pánico tomé el arma en las manos y tuve que apretar el gatillo ayudándome con los dos dedos. Pese a que estaba muy cerca, a menos de un metro, fallé el primer tiro y le di a la tierra. El segundo fue igual, pero en el tercer intento no fallé.

Nápoles se hizo tan conocida en todo el país que el 31 de mayo de 1983, mi padre prestó los terrenos de la hacienda para la filmación de un comercial de un minuto de duración para Naranja Postobón, la empresa de gaseosas de la organización Ardila Lülle. Para la grabación utilizaron la avioneta Twin Otter de mi padre, los vehículos anfibios y los buggies, y desde luego cebras, elefantes, jirafas, cisnes, canguros, alces y avestruces. Claro, yo no podía faltar y salí de perfil casi al final de la cuña, grabando con una cámara a mi amiguito Juan Carlos Rendón — hijo de Luis Carlos Rendón, colaborador de mi padre en sus negocios turbios en Estados Unidos—, quien estaba vestido con un overol amarillo y camiseta verde. Un par de días después llegó a nuestra casa en el barrio Santa María de los Ángeles un gigantesco arreglo floral con finos chocolates, nueces, maní, almendras y una botella de licor. El regalo venía de parte de la embotelladora de gaseosas y dirigido a mi padre. El dinero en exceso no solo se notaba en los lujos y las excentricidades. Mientras duró, él se esforzó en ayudarle a la gente.

Recuerdo que en un par de navidades no quedó pueblo cercano sin regalos para los niños. Yo lo acompañé a varias poblaciones a entregar los obsequios, que eran muy buenos, no baratijas. Pasamos tardes enteras en la parte trasera de un camión entregándoles dos y tres juguetes a cada pequeño. Pero no solo daba regalos en Antioquia. Elegía las comunidades más pobres para hacer el reparto personalmente. Lo hizo incluso una vez que cuatro de sus helicópteros partieron desde Nápoles llenos de medicinas y regalos para las comunidades indígenas de las selvas chocoanas. La comunidad más agradecida era la de Puerto Triunfo, que en Nápoles encontró oportunidades de trabajo y entrada gratis al parque zoólogico. Esa gratitud quedó reflejada en la madrugada de un año nuevo, cuando fuimos con toda la familia a la ‘misa de gallo’ en la iglesia, que había sido construida con la ayuda de mi padre y de Gustavo Gaviria.

Casi al final de la liturgia, el párroco se dirigió a mi padre y le entregó una llave hecha en cartón, que según él significaba darle las llaves del cielo a alguien que ayudaba a la gente. Pero el momento solemne fue interrumpido por un borracho.

—Padre, ¿no tiene un duplicadito para mí?

Los feligreses soltaron la carcajada. Hasta aquí la versión rosa de la hacienda Nápoles, que no deja duda alguna de por qué mi padre fue tan feliz en aquellos parajes que él encontró y que luego moldeó a su gusto. También permite entender por qué en tres ocasiones nos dijo que era su voluntad que lo sepultáramos allí y encima sembráramos una ceiba. Pero este relato quedaría incompleto si no cuento que en Nápoles pasaron cosas malas. Y muchas. Desde cuando empezó a construir la hacienda, mi papá previó que le serviría como protección en el futuro contra sus enemigos y desde luego para el tráfico de coca. En ese momento ya era un poderoso narcotraficante, con un peligroso aparato criminal bajo su mando y con ansias de incidir en la vida política del país.

Mi papá prefería que yo siguiera entretenido con los juguetes de la finca, pero la crueldad de la guerra se hacía inocultable. Su centro de operaciones fue la hacienda Nápoles y yo pasé allí una buena parte de mi niñez. Lo primero que hizo cuando empezó la construcción de la casa principal, fue pensar en un escondite para ocultarse ante una verdadera emergencia. Este quedó situado en el clóset de la habitación principal. Allí puso una caja fuerte de tamaño mediano, donde guardaba algo de dinero y un revólver calibre 38 corto que usó durante mucho tiempo amarrado a su tobillo. Al lado izquierdo fue construida una caleta de dos metros de alto por dos de ancho y tres de profundidad, que no se notaba a simple vista porque se ingresaba a través de una pequeña puerta secreta.

La primera vez que entré a ese lugar había por lo menos un centenar de fusiles Colt AR-15, AUG, pistolas y ametralladoras Uzi y MP-5. Pero también una valiosa ametralladora Thompson, original de 1930, con proveedor de trescientos tiros en un tambor redondo en forma de espiral. Ese día mi padre la sacó del escondite para mostrársela a sus hombres, que quedaron admirados. Yo estaba habituado a las armas y en Nápoles era muy común su uso. Tanto, que al lado de la piscina mi padre hizo poner una batería antiaérea muy antigua, que tenía asiento, cuatro patas grandes y cañones con amortiguadores. Tras la muerte del ministro Lara, mi papá previó el primer allanamiento a Nápoles y por eso ordenó que la escondieran en la selva, pero nunca se supo dónde la ocultaron.

Al tiempo que tenía la caleta en la casa principal, mi padre hizo construir otros dos refugios en lugares distantes de la hacienda: Panadería y Marionetas. Panadería era una casa pequeña, moderna, de un solo piso, hecha con grandes vigas de madera y situada en uno de los últimos lugares de la hacienda, a seis o siete kilómetros de la casa principal, por entre la selva. El lugar estaba repleto de culebras, que salían de todos los rincones y por ello debíamos fumigar y hacer revisar hasta debajo de las almohadas cada vez que íbamos a dormir allá. Marionetas fue una casa austera de cuatro habitaciones y para llegar allá había que viajar en carro varios kilómetros a través de carreteras llenas de curvas y recovecos para confundir a quienes osaran entrar por allí.

Desde luego que los socios de fechorías de mi padre fueron a la hacienda. Allí conocí a la casi totalidad de integrantes del cartel que dirigía mi padre, desde los cargos menos importantes hasta los más altos. A casi todos les gustaba presumir con sus novias al invitarlas a ‘la finca del patrón’. ‘El Mexicano’ estuvo varias veces en Nápoles, pero mi padre prefería llevarnos a fincas de él, donde pasábamos algunos días juntos. Era un hombre de pocas palabras, tímido, hábil e inteligente y se lo veía pensativo y en silencio la mayor parte del tiempo. Carlos Lehder también iba con bastante frecuencia y siempre vestía de pantalón camuflado, camisilla verde oliva, gorra, cuchillo al mejor estilo Rambo, brújula, bengalas y fósforos que encendían aunque estuviesen mojados, una pistola Colt calibre 45 y una ballesta, su arma preferida. Le gustaba cargar un par de granadas en el pecho y un fusil G-3 en las manos.

Parecía un personaje de videojuego, armado hasta los dientes, con cuerpo atlético y hasta bien parecido. No olvido su extrema palidez y su piel de color casi verde que me llamaba mucho la atención. Parecía que le había dado una rara enfermedad tropical producto de sus prolongados viajes a través de la selva. Lehder protagonizó un escándalo muy grave que sacó de casillas a mi padre y por eso le exigió que se fuera de la hacienda. Ocurrió a finales de 1986. Una madrugada entró sigiloso a una pequeña habitación al lado de la piscina y asesinó de un tiro de fusil a alias ‘Rollo’, un hombre alto que comandaba una de las bandas de sicarios de mi papá. El capo estaba furioso porque ‘Rollo’ sostenía un romance con una mujer que a él le gustaba. Tras el escándalo mi padre la emprendió contra Lehder, que no tuvo más remedio que salir inmediatamente de la hacienda. Esa fue la última vez que se vieron.

El periodista Germán Castro Caycedo estaba esa noche ahí, en una de sus charlas nocturnas con mi padre, cuando escucharon un fuerte estruendo y mi padre les ordenó a todos que se metieran bajo los carros hasta averiguar qué sucedía. Lehder apareció por la parte de atrás con su fusil G-3 en la mano y dijo:

—Ahí maté a ese hijueputa.

Una vez llegó un invitado muy especial, a quien mi padre se refería con respeto absoluto. Era un hombre de setenta años al que de manera inusual mi padre le hacía reverencia.

—Grégory, venga le presento a don Alberto Prieto, el único patrón que tuve en mi vida —dijo mientras hacía señas para que me acercara a saludar, a dar la mano, como a presentar mis respetos.

Era tal la ascendencia de Prieto sobre mi padre que le pidió permiso para contar sus actividades del pasado, cuando fue contrabandista de electrodomésticos, cigarrillos y licor. La gratitud por ese hombre se veía en la cara de mi padre porque fue el primero que le dio la oportunidad de prosperar en el mundo del hampa. Esa noche y en un gesto que nos sorprendió, por primera y única vez en su vida, mi padre le cedió su habitación y nos llevó a dormir en otro cuarto en el primer piso de la hacienda. También debo contar que Nápoles fue utilizada como centro de entrenamiento del ejército de sicarios que acompañó a mi padre a lo largo de su carrera criminal.

—Aquí todos son muy bravos, muy verraquitos, pero ni siquiera saben disparar o agarrar bien un arma —dijo mi padre un día, quejoso porque constantemente sus hombres resultaban heridos o en algunos casos muertos por la deficiente manipulación del armamento.

Además, en forma permanente debía corregir a sus escoltas porque carecían de puntería y no eran diestros a la hora de utilizar un arma pesada o de largo alcance. Hasta que un día de 1988, cuando acababa de empezar la guerra contra el cartel de Cali, dijo mientras desayunábamos en el comedor de Nápoles:

—A estos ‘muchachos’ hay que entrenarlos. Viene un extranjero que ha instruido a una gente del ‘Mexicano’ y que parece muy bueno. Es un tipo que trajo ‘Carlitos’ —Castaño—, un israelí que conoció en un curso que hizo con algunos militares colombianos fuera del país. Les va a enseñar técnicas de seguridad y protección y también a disparar desde los carros a blancos en movimiento; les va a enseñar a meterse a casas, tipo comando, para que estos bandidos no se maten entre ellos cuando hagan las vueltas o les hagan un atentado. Pero mi padre estaba entusiasmado con el entrenamiento y prosiguió la explicación:

—Tuvimos que conseguir unos carros robados para practicar y un lugar con una casa semiabandonada para simular una toma de rehenes, para hacer el ejercicio de entrar a sacar a alguien o a liberarlo. Luego soltó una risa maliciosa y terminó la conversación:

—¿Cómo te parece? Dizque venir de tan lejos a enseñarles a mis muchachos a meterse a una casa… si eso es lo que han hecho toda la vida.

En efecto, tres días después escuché que el extranjero había llegado muy temprano y que lo llevaron a una finca muy distante de Nápoles pero en la misma región, a la que se accedía a través de una trocha. A uno de los hombres de mi padre le escuché el nombre del extranjero: Yair. Como es obvio, ese nombre no significaba nada para mí y mi papá tampoco reparó mucho en la procedencia del adiestrador, pero tiempo después habría de saberse que Yair en realidad era un mercenario israelí que vino a Colombia a entrenar al ejército del ‘Mexicano’ que luego se transformaría en una máquina criminal que dio paso a los paramilitares del Magdalena Medio.

Entre las dos docenas de hombres que se ejercitaron con Yair sobresalieron los hermanos Brances y Paul Muñoz Mosquera, alias ‘Tyson’, y ‘Tilton’, dos de los sicarios más letales de mi padre, integrantes de una numerosa familia evangélica. Durante los primeros días mi papá y yo nos hicimos a un lado de la pista para ver cómo disparaban hacia botellas y latas puestas encima de canecas llenas de arena, pero ninguno acertaba. Apuntaban tan mal que los proyectiles daban en el pavimento. Días después, una vez terminó el adiestramiento, mi padre les preguntó qué habían aprendido finalmente y respondieron que había sido muy productivo porque les enseñaron una táctica novedosa: disparar y recargar dos pistolas al mismo tiempo, una maniobra muy difícil y desconocida hasta el momento. Lo demás, dijeron, ya lo sabían.

El uso de carros bomba en ataques terroristas también tuvo como epicentro a Nápoles.

Ocurrió cuando mi padre acudió a los servicios de alias ‘Chucho’, un experto en explosivos que se especializó en Cali con un integrante de un grupo terrorista español, al que Gilberto Rodríguez Orejuela conoció cuando estuvo detenido en Madrid. En realidad, nunca entendimos porqué razón el capo del cartel de Cali trajo al español si en aquella época los Rodríguez y mi padre eran amigos y no tenían rivalidades; el mercado de la cocaína en Estados Unidos era enorme y cada uno tenía una zona propia para traficar. Chucho se convirtió en un hombre de mucha confianza al que mi padre le proporcionaba extremas medidas de seguridad porque no podía perder a alguien que representaba una ventaja estratégica ante cualquier peligro. Confiaba tanto en él que en un par de ocasiones mi padre se escondió con él en una caleta.

Chucho había aprendido diversas técnicas para detonar vehículos cargados con dinamita y cómo dirigir la onda explosiva hacia un lugar determinado. De nuevo, eran reiteradas las veces que los ‘muchachos’ comentaban que la pista de aterrizaje de Nápoles fue usada para los ensayos —con carros robados, claro—, que debieron hacerse con mucho cuidado por el riesgo de las detonaciones. El lugar elegido fue la parte final de la pista porque al lado había un barranco que servía de escudo para evitar accidentes. En uno de esos ensayos, la detonación fue tan fuerte que el vehículo quedó incrustado en un árbol en la parte de arriba del cerro. Cuando huir se hizo cotidiano por cuenta de que mi padre había decidido enfrentarse al Estado, lo primero que hacían las autoridades era allanar la hacienda Nápoles y buscar pruebas para abrirle proceso por cualquier cosa, pero mi padre tenía informantes en cada organismo de seguridad, a los que les pagaba elevados sueldos para que le avisaran sobre los operativos contra él, dependiendo de su rango y poder. Así, cuando llegaban no encontraban ni una bala, pero las autoridades hacían pensar que la hacienda era un refugio de armas, explosivos y drogas. Allí hubo de todo y pasó de todo, pero nada de lo que mostraron los medios de comunicación era realmente de mi padre. Y eso lo enfurecía aún más.

Aun estando en la clandestinidad, también renegaba de que con el pretexto de que habían sido introducidos ilegalmente al país, el Estado la emprendiera contra los animales del zoológico. Siempre sostuvo que decomisarlos no tenía sentido si los trasladaban a lugares no aptos para ellos. Además, estaba seguro de que la hacienda era el mejor lugar para esas especies y que cualquier zoológico del país era de quinta categoría comparado con Nápoles.

Pablo En uno de los cada vez más frecuentes allanamientos, funcionarios del Inderena, el Instituto de Recursos Renovables y no Renovables, se llevaron decomisadas las doce cebras del zoológico. Mi papá se enteró en la clandestinidad y de inmediato ordenó que sus hombres consiguieran un número igual de burros para reemplazarlos por las cebras.

—Ofrézcale un año de sueldo al celador —le dijo a uno de sus empleados de confianza.

Así fue: el celador permitió hacer el cambiazo y en la noche pintaron los burros de blanco y negro y las cebras regresaron a Nápoles. Algo similar hizo cuando en otra ocasión decomisaron un buen número de aves exóticas y las llevaron al zoológico Santafé, en Medellín. Una vez supo lo que había sucedido, ordenó comprar patos, gansos y gallinas, y en la noche sus hombres hicieron el cambio; de nuevo, sus aves volvieron a Nápoles.

*LAS2ORILLAS publica este capítulo con la autorización de la Editorial Planeta, quienes publicaron el libro Pablo Escobar, mi padre, escrito por el hijo del extinto capo.